2020年2月7日,北協和、南湘雅、東齊魯、西華西、中同濟(北京協和醫學院、中南大學湘雅醫學院、四川大學華西臨床醫學院、山東大學齊魯醫學院、華中科技大學同濟醫學院)齊聚武漢,助力共克難關。

1 “北協和”

1906年,英國倫敦會與英美其他五個教會,在北京合作開辦了一所協和醫學堂,Union本聯合之意,但被雅致地譯成中文,稱作“協和”。

美國的老洛克菲勒,他是美國現代商業史上一個標志性的人物,1900年,中國發生了“庚子事變”,一方面中國遭受了帝國主義的欺壓,但也有一批來自帝國主義的西方人認識到,應該在中國普及現代知識和新式教育,以推動中國向現代化發展和進步。因此,進入20世紀以后,西方人興起了一股到中國興辦教育機構的熱潮。

此時的老洛正處于晚年,雖然有著花不完的財富,但卻感覺人生毫無意義,以至于陷入了深深的憂郁之中。這時,他的好友兼個人顧問弗里德里希·蓋茨給他建議了一條道路:將錢捐出去,并且用他經商的天才去運作他捐出去的錢,這樣,就中以讓他的錢對世界真正產生看得見的改變和推動。

于是,老洛搖身一變,從一個資本大亨變成了一名慈善家,并成立了洛克菲勒基金會。

他捐贈了他賺來的大部分錢財,將金錢帶給他的憂郁,一掃而光。

他捐資創辦了美國芝加哥大學,這成為他活著時所從事的慈善事業的一個標志性成就。

小洛克菲勒為人正直、善良,從未染指富家子弟的壞習慣,因而成了老洛最為鐘愛的兒子。

小洛還有一個最大的興趣愛好——收藏。他從青年時代起就經常去百貨大亨本杰明·奧特曼家串門,他家里經常擺放著一些精美、華麗的中國瓷器。從那時起,小洛深深地愛上了清代瓷器和瓷國,不能自拔。

1915年,銀行大亨J·P·摩根生前收藏的所有中國花瓶被公開拍賣,這批花瓶的價格高達兩百萬美元,為獲得這筆貸款,小洛寫信對老洛說:

“瓷器是我唯一的愛好,也是我唯一想要花費金錢的地方,盡管這項愛好花銷不菲,但它十分安靜,低調而不張揚 。”

這封信,讓本來對此持反對意見的老洛也被感動了。最終,是他將這批瓷器買下作為禮物送給了兒子。

1909年,“東方教育考察團”來到中國,考察團里有兩名來自芝加哥大學——前面已經說到,芝加哥大學是老洛捐錢建的——的醫生,通過考察,他們看到了在中國特別需要一個發展醫學教育的機構,因而建議在北京成立一個自然科學的教育機構。

小洛和老洛共同研討后,接受了這個建議,并進一步把在中國的投資范圍確定為醫學。

1914年,小洛派出第二個考察團,重點考察中國的醫學教育現狀。

——另一種則主張從長遠利益出發,辦高標準學校,培養頂尖人才,將來占重要的領導位置,發揮更大的影響和作用。

經過綜合考慮,小洛采納了前者,因為他已下定決心要創辦一所集教學、臨床、科研于一體的高標準醫學院。

這個決定,被后來的歷史證明是無比正確的。也正是這個關鍵決策,確立了協和醫院在中國醫學界的領導地位。

1915年,洛克菲勒基金會出資,購買了“北京協和醫學堂”,改名為北京協和醫學院 (PUMC)。

這一年,第三個考察團又來到中國。

經過詳細的實地考察和策劃,柯立芝在豫王府華美建筑的基礎上建起了中西合璧、用料考究設施完善的協和建筑群。

為此,洛克菲勒基金會不惜花費重金從國外運進建筑材料和各種先進的醫學設備。

1919年10月,開辦醫學本科,學制為八年制。

1920年開辦護士學校,來自約翰霍普金斯大學醫學院的沃安娜(Anna D.Wolf)擔任護校校長。

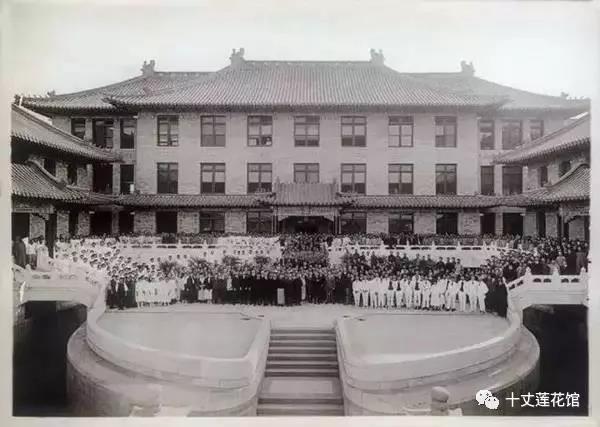

1921年,協和醫學院落成,小洛特地乘坐輪船海上航行了一個多月,從美國趕來出席開幕典禮。中美兩國政界、科學界、教育界要人齊聚,當時任總統的徐世昌也派來顏惠慶代表其發表演說。

小洛代表洛氏基金會致詞,宣讀了父親的賀電,并表述了他希望有朝一日將這所學校交給中國人接管的愿望。

當年的10月26日,洛克菲勒醫學會的公報上出現了這樣一段文字:

“北京的初秋很美,胡同不同于平日里那般塵土飛揚,大街小巷里營業的店鋪顯得像畫一樣,連游走小販和乞丐的吆喝聽起來都很悅耳,婚禮葬禮的隊列都展示出了最宏大的設計。透過明凈的空氣,青黛色的西山屹立于遠處;近處的景山上綴著精美的寶塔。還有宏偉的皇城墻門,金色屋頂的紫禁城。綠色琉璃屋頂的豫王府,相比之下毫不遜色,這就是新建的醫學院和醫院。”

“這些由卓越的訪問者組成的學術陣容令人印象非常深刻。來自東方和西方的科學家,穿著西方學術服飾,一起緩緩走過高高的綠瓦屋頂下,穿過現代的實驗室和古老的運水車,走過成排的西醫醫學學生、成群游蕩的苦力和隨處可見的乞丐。街頭充斥著手藝人的吆喝,和著新管風琴吹出的進行曲,隊伍緩緩步入這座美輪美奐的具有中式風格的現代禮堂。”

美國時代周刊記載:

這也是洛克菲勒基金會在海外單項撥款數目最大、時間延續最長的慈善援助項目。

1929年被國民政府教育部改名為私立北平協和醫學院。

1930年,協和醫學院獲中華民國教育部認可立案。

北京協和醫院的開幕典禮,成為北京傳誦一時的文化大事件。當時任教于北大的胡適在日記中提到,協和醫學院的典禮:“自有北京以來,不曾有這樣一個莊嚴儀式 ”

中國著名泌尿外科專家的吳階平說:“1933年我考入燕大醫預科,全班共有52名同學,到1936年考協和時,卻只有15人被錄取。”可見協和醫學院入學標準之嚴格。

北京協和的確沒有讓小洛失望,它成為成為中國最早和最現代化的醫學院和醫院,更是培養出了如林巧稚、吳階平、諸福堂等一批頂尖名醫。

此外,協和在科研方面亦成績斐然,比如從中藥大黃中成功提煉麻黃素,成為研究中草藥成功的典范,此外還有對中國常見寄生蟲病黑熱病和斑疹傷寒的研究等。

在“高標準”的教育方式下,協和成為當時亞洲醫學和研究方法的最高標準。不僅對中國現代醫學影響深遠,而且對日本和印度的高等醫學院也都帶來了推進作用。

當協和醫學院運行達到成熟以后,小洛將對華資助的重心開始轉向鄉村建設。從金字塔尖端的精英,走向了中國最需要幫助的廣大鄉村。

據統計,除了美國以外,中國是洛克菲勒基金會花費最多的國家。

1949年9月,復稱北京協和醫學院。

1950年學校停止招生。

1951年,北京協和醫院也被收歸國有。

至此,洛克菲勒基金會,停止了最后一筆撥款,負責建造和運營協和醫學院的機構也有序的離開了中國。

中國醫學科學院和北京協和醫學院自1957年起實行院校合一的管理體制。成為中國最高的醫學研究機構和最高醫學教育機構,北京協和醫學院開創了我國八年制臨床醫學教育、高等護理教育、住院醫師培訓制度和最早的公共衛生實踐,院校產生了包括張孝騫、張錫鈞、鐘惠瀾、林巧稚、黃家駟等在內的52位醫藥衛生界兩院院士,為中國疾病預防控制中心、軍事醫學科學院、解放軍總醫院、首都醫科大學、北京醫院、中日醫院、北京安貞醫院等國內眾多重要醫學機構的建立提供了人才和技術支持。,國務院學位委員會自行審核博士學位授權一級學科點和碩士學位授權一級學科點的委托學位授予單位,國際醫學科學研究組織正式成員單位,被譽為“中國醫學殿堂”。

院校至今已發展成為擁有23個研究所(院、基地)、6家醫院、7所學院、56個創新單元,集醫教研防產為一體的國家醫學科學中心和綜合性醫學科學研究機構。擁有國家“雙一流”建設學科4個;在教育部學科評估中有6個A類學科;擁有國家重點實驗室5個、國家臨床醫學研究中心5個、其他國家級科研基地8個。院校有6所直屬醫院,包括中國醫學科學院北京協和醫院、阜外醫院、腫瘤醫院、整形外科醫院、血液病醫院和皮膚病醫院,集綜合醫院和專科醫院于一體,形成了國內外聞名的醫療、教學和研究緊密結合的臨床醫學體系。

在國內率先實施“4+4”臨床醫學教育模式;開創卓越護理人才“4+2”本碩貫通培養改革試驗班;為探求中國高等醫學教育改革的創新模式,北京協和醫學院與清華大學于2006年9月起開展合作辦學,可同時使用“北京協和醫學院——清華大學醫學部”作為第二名稱,并依托清華大學,部分進入“211工程”和“985工程”平臺建設行列。經國家衛生部和教育部批準,協和醫大在美國中華醫學基金會(紐約)的資助下,自1995年起還設立了該國首個醫學博士和理學博士(M.D. & Ph.D.)雙學位教育項目,實現了與國際高層次醫學教育的接軌。該項目選拔少數經過八年學習、取得醫學博士(M.D.)學位的優秀畢業生,繼續學習3年時間,進一步加強其科學研究能力的訓練。

世界一流學科建設學科:生物學、生物醫學工程、臨床醫學、藥學

一級學科國家重點學科:生物學、藥學

二級學科國家重點學科:免疫學、病理學與病理生理學、皮膚病與性病學、影像醫學與核醫學、婦產科學、腫瘤學、麻醉學、內科學

三級學科國家重點學科:外科學(胸心外科)、外科學(骨外科)

國家重點培育學科:外科學(普外科)

二 “南湘雅”

湘雅醫院的“湘”是湖南,那么,“雅”代表什么呢?

“雅”代表美國耶魯大學的雅禮協會。

1903年初,雅禮協會派人到中國經過反復考察調研,最后根據湖南地理位置系華中腹地,可以影響全國而確定選址其省會長沙興醫辦學,并邀請當時正在印度孟買行醫的美國醫師——約翰·霍普金斯大學醫學院畢業的愛德華·胡美(E·H·Hume)博士來華。

但當胡美考慮到雅禮協會要在中國開辦一所現代醫院和新型醫科大學,便欣然接受了美國雅禮協會的派遣,于1905年夏,年僅29歲的胡美醫師帶著妻兒,漂洋過海,來到長沙,開始了他嶄新的事業。

1906年,他在長沙小西門的西牌樓,建立了中國最早的西醫醫院之一的雅禮醫院。

但是由于中國幾千年來所形成的傳統中醫藥、民間驗方以及求神拜佛的意識和觀念,這所西醫院在開業之初是異常艱難的,但隨著一些病人通過西醫和手術的治愈,雅禮醫院病人才逐漸增多。

1910年,美國耶魯大學醫學院畢業的顏福慶博士學成歸國,來到長沙。他與胡美如故友重逢,攜手合作管理醫院。

1911年,蓋儀貞女士在胡美、顏福慶的幫助下,創建了湖南省第一所護士學校——雅禮護病學校。

1914年,湖南育群學會代表湖南省政府與美國雅禮協會聯合創辦湘雅醫學專門學校,雅禮醫院隨之更名為湘雅醫院。這我國第一所中外合辦的高等醫學教育機構——湘雅醫學專門學校,顏福慶出任第一任校長。

1915年,雅禮醫院更名為湘雅醫院,雅禮護病學校更名為湘雅護士學校。至此,“湘雅”形成了醫學校、醫院、護士學校三位一體的體系格局,并延續至今。

1922年,美國教育考察團來華訪問時,確認湘雅與北京協和醫學院是中國最好的醫學校,在醫療衛生界和醫學界傳為佳話。

1934年和1937年間,他曾回到中國進行了一項關于醫療設備的調查,并親眼目睹了由他親手創建的湘雅事業的發展與進步,感到由衷地高興。

回國后,胡美根據自己的經歷和在中國的所見所聞,著寫了自傳性著作《道一風同》。英文名叫《DoctorsEastDoctorsWest》,于1946年在美國出版,

1930年,湘雅醫院由私立改為國立,抗戰期間西遷至貴陽,抗戰勝利后回歸長沙,

1949年8月4日,程潛、陳明仁領銜發出起義通電,宣布湖南正式脫離國民政府。湖南宣告和平解放。

長沙軍管會文教接管部按照“暫維現狀,逐步改造”的原則,接管了湖南大學、省立克強學院、湘雅醫學院、省立音樂專科學校,不久,又接管了國立師范學院和私立民國大學。

1957年,胡美逝世。

中南大學湘雅醫學院(原湖南醫科大學)為久負盛名的老校。創辦于1914年,是我國第一所中外合辦的醫學院。造就了湯飛凡、張孝騫、謝少文、李振翩等一大批海內外有影響的醫學專家。教學、科研、醫療水平之高超,深受國人稱贊,曾享有“南湘雅、北協和”之盛譽。

擁有基礎醫學院、公共衛生學院、口腔醫學院、藥學院、生命科學院、護理學院等6所學院,有湘雅醫院、湘雅二醫院、湘雅三醫院、湘雅口腔醫院、湘雅五醫院5所直屬附屬醫院,及湖南省腫瘤醫院、海口市人民醫院、株洲市中心醫院3所非直屬附屬醫院,建有24個臨床教學基地。擁有病理性與病理生理學、遺傳學、藥理學、精神病與精神衛生學、神經病學、胸心外科學、內科學(內分泌與代謝病學)、耳鼻咽喉科學、普通外科學(培育)國家重點學科9個,61個國家臨床重點專科,省級重點學科15個。臨床醫學、藥理學與毒理學、生物學與生物化學、神經科學與行為科學、分子生物與遺傳學、社會科學總論6個學科ESI(基本科學指標)排名居全球前1%。

為國內同時開展“醫學教育全球最基本要求”與“世界醫學教育聯合會本科醫學教育國際標準”兩個標準試點的兩所院校之一。2004年經教育部批準為我國首批開展八年制醫學教育五所醫學院校之一。2010年正式通過教育部臨床醫學專業認證。2012年獲教育部、衛生部批準為第一批試點高校實施“卓越醫師教育培養計劃項目”。

國家重點學科(二級):病理學與病理生理學、遺傳學、藥理學、精神病與精神衛生學、神經病學、胸心外科學、內分泌與代謝病學、耳鼻咽喉科學、普通外科學(培育)

國家臨床重點專科建設項目(名單不全):藥學部(臨床藥學)、骨科、心血管內科、血液內科、內分泌科、胸外科、心臟大血管外科、精神病科、臨床護理專業、呼吸內科、神經內科、腎病科、普通外科、眼科、皮膚科、麻醉科、耳鼻咽喉科、消化內科、腫瘤科、感染病科、風濕免疫科、運動醫學科、老年病科、急診醫學科和重點實驗室、骨科、重癥醫學科、病理學、專科護理、神經外科、口腔(口腔頜面外科專業)、中西醫結合腦病專科、泌尿外科、燒傷外科

一級學科博士后流動站:基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、中西醫結合、藥學、特種醫學、護理學

國家級特色專業:精神醫學、臨床醫學

3 “東齊魯”

齊魯大學(Cheeloo University)的歷史要從清同治三年(1864)開始算起,由美北長老會、英國浸禮會共同發起,來自美國、英國以及加拿大的多個基督教教會聯合開辦。

1864年,美北長老會傳教士狄考文博士(Calvin.W.Mateer,1836.1.9—1908.9.4)攜夫人狄邦就烈(Julia Brown, 1837—1898)在登州城內一所叫“觀音堂”的破廟里辦起免費義塾,稱“蒙養學堂”,相當于現代的小學。

1872年,蒙養學堂取“以文會友”之意定名為“文會館”,改設“正齋”和“備齋”,相當于現代的中學部和小學部。

1882年,紐約北美長老會總部批準文會館升格為大學建制,定名“文會館”(Tengchow College),并增派傳教士幫助辦學。史稱登州文會館。

1883年,美北長老會傳教士兼醫生聶會東偕妻子到達登州,準備在文會館設醫科,因設備和人員不足,未能如愿。于是便租賃了一所寺廟的幾間房子,用一部分作教室,另一部分作為小型診所,招收5名學生學習西醫。

這是齊魯大學醫學部分的發端。

1892年,聶會東夫婦奉調到濟南,在東關華美街(今興華街)與洪士提凡夫婦、安德遜女士一起在教會診所工作,后將原診所擴建,取名華美醫院(Sino-America Hospital)。并同時籌建華美醫院醫校。學校竣工后,每年招收5名學生。

1911年,共合醫道學堂新址的醫學大講堂、診病所、宿舍等建筑竣工,學校從各地搬遷到濟南。正式宣布更名為山東基督教共合大學醫科,山東巡撫孫寶琦等地方官員參加了典禮并送上賀儀。

1916年,北京中華醫學基金會(The China Medical Board,文獻中又稱美國羅氏駐華醫社)改組北京協和醫校(The Union Medical College in Peking),將三個班的學生轉入山東基督教共合大學醫科,并“協款”5萬美元用以改善校舍和設備,又許諾連續五年每年“協助”2萬美元用以辦學。

1916與1917年之交,在中國博醫會醫學教育會的建議下,南京金陵大學醫科和漢口大同醫學校也并入山東基督教共合大學醫科。因而,齊魯大學醫科是由山東共合醫道學堂、北京協和醫校、南京金陵大學醫科和漢口大同醫學校四校合并而成。為了適應規模擴充之需,學校籌巨款200余萬元,在南關新建門外的土地上建筑新校舍。

1917年9月,齊魯大學正式開學,設文理科、醫科、神科,文理科為四年制、醫科為七年制,共有學生277名,教工53人,其中外籍教職員工36人。第一任校長為英國人卜道成(Bruce),經費由英、美、加等國教會支付。

1920年設藥學專修科,學制兩年。1921年4月,創辦《齊魯醫刊》。1923年,接收華北協和女子醫學院(North China Union Medical College for Women),自此開始男女同校。

1924年7月19日,經齊魯大學申請,加拿大授予齊魯大學執照,授權齊魯大學按照自己理事會的規定“授予與中國法律相一致的文憑和學位”。根據此規定,齊魯大學頒布學位授予條例,規定醫學院畢業生頒發醫學學士學位,同時授予美國和加拿大認可的醫學博士學位。

1931年10月17日,國民政府教育部批準私立齊魯大學注冊立案,齊大學歷受到中國政府的承認。

1934年設立公共衛生系。

……

齊魯大學逐步設立文學院、理學院、醫學院、神學院、社會教育科、天文科、農科和國學研究所。齊魯大學全盛時期,老舍、錢穆、顧頡剛、欒調甫、馬彥祥、吳金鼎、胡厚宣等學術名家先后在此執教,號稱“華北第一學府”,和燕京大學并稱“南齊北燕”。

學校又以醫學院實力最強,坊間有“北協和、南湘雅、東齊魯、西華西”之稱。

1937年9月,抗日戰爭起,齊魯大學宣布停課,除部分員工留守外,大部分師生及主要教育教學設備遷往四川成都華西壩,與華西協和大學、金陵大學、金陵女子文理學院、燕京大學聯合辦學,史稱“華西壩五大學”。

山東大學齊魯醫學院起源于1864年創辦于山東登州的文會館。2000年7月,原山東大學、山東醫科大學、山東工業大學合并組建為新的山東大學。整合醫學院、公共衛生學院、口腔醫學院、藥學院、護理學院等5個學院以及山東大學齊魯醫院、山東大學附屬第二醫院、山東大學口腔醫院、山東大學附屬生殖醫院等4所附屬醫院,成立齊魯醫學部。

形成了具有齊魯醫學特色的世界一流醫學學科建設體系。一是聚焦生殖健康與出生缺陷、心血管病發生與防治、腫瘤發生與防治和微生物與藥物研發4個重點方向,建設“臨床醫學與重大疾病”世界一流醫學學科群;二是實施心血管病學、生殖醫學、藥學優勢特色學科,以及精準腫瘤學、腦科學新興交叉學科5個山東大學高峰學科建設項目;三是立項實施預防醫學與公共衛生學、口腔頜面部組織的再生修復與重建、健康管理交叉學科、實驗畸形學、醫學免疫學、急診醫學、臨床檢驗診斷學、消化病學8個醫學部重點學科建設項目和血液內科、耳鼻咽喉科學、神經病學、康復醫學4個培育學科建設項目。有6個醫學學科躋身ESI全球研究機構前1%行列,其中臨床醫學進入前1.2‰,藥理學與毒理學進入前2‰,生物學與生物化學進入前3‰(其它3個學科分別為:神經系統學與行為學、免疫學、分子生物學與遺傳學);在U.S.News and World Report排名中,藥理學與毒理學排名全球第91位,生物學與生物化學進入全球前200名。

有6個博士后科研流動站、8個一級學科博士學位授權點、7個本科專業。確立了卓越醫生、醫生科學家和生物醫學科學家三類醫學人才培養模式。推進醫教協同,建立了“5+3”、專業學位與“住培”“專培”并軌培養體系和齊魯醫學堂拔尖創新人才培養體系。

二級學科國家級重點學科:人體解剖與組織胚胎學、內科學、婦產科學、流行病與衛生統計學

國家級重點培育學科:藥物化學

博士后科研流動站:臨床醫學、基礎醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、口腔醫學

一級學科博士學位授權點:基礎醫學、臨床醫學、生物學、生物醫學工程學、公共衛生與預防醫學、口腔醫學、藥學、護理學

國家級特色專業:臨床醫學、藥學、護理學、口腔醫學

教育部人才培養模式創新實驗區:山東大學齊魯醫學班

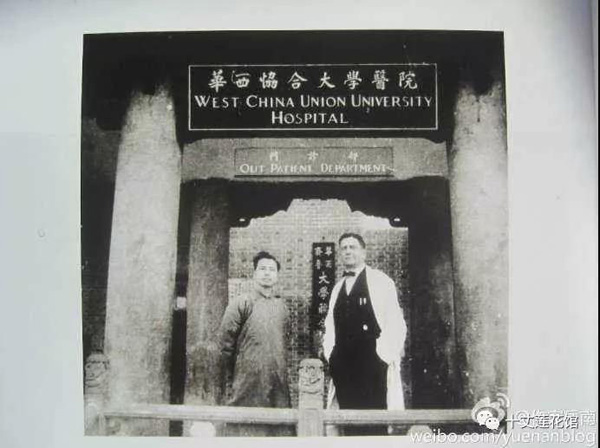

4 “西華西”

畢啟在四川省當局和國民政府募得大洋萬元(袁世凱捐資4000大洋),建校后在各方共募得資金400多萬美元。

學校采用當時牛津和多倫多大學的辦學模式,目標是建成一所規模宏大科學完備的高等學府;華西協合大學的教師大多來自英國劍橋、牛津,加拿大多倫多,美國哈佛、耶魯等院校,如莫爾思、林則、唐茂森、米玉士、吉士道、安德生、蘇道璞、劉延齡等。學校也聘請前清翰林、進士、優貢、舉人等作為國學教員,如成都著名的“五老七賢”,設立文學院、理學院、醫牙學院。大學管理以“協合”為原則,管理體制仿牛津、劍橋,課程設置按哈佛體系。

加拿大人Small從1925年到1950年擔任華西協和大學建筑總工程師,負責校舍的修建和維修。Small的小兒子John Small和父母生活在成都,John Small滿口四川方言,后來擔任加拿大首任駐中華人民共和國大使。

1910 年3月11日,華西協合大學正式開學,入校新生共11 人,教師8 人(中籍2 人,西籍6 人);開設文、理、教育三科。

加拿大人Edwin Meuser博士1913年來到成都,當年Edwin Meuser博士是華西地區唯一受過專業訓練的藥劑師,他訓練有素,才華橫溢并創辦了中國最早的藥學專業同時擔任了第一位系主任。

1914年,華西協合大學以先前成立的存仁、仁濟醫院為基礎,設立醫科。次年,增設宗教科。

加拿大醫生啟爾德博士與其妻啟希賢博士都是醫科的創始人。啟爾德博士1890年受加拿大英美會的派遣參加創辦華西協合大學的籌備工作。其妻啟希賢博士1914年任醫科大學藥理學、病毒學教授。他們的兒子啟真道1895年出生在樂山,能講一口流利地道的成都話。多倫多大學畢業后獲醫學博士學位。1922年返回華西從事醫學教育和研究工作。抗日戰爭時期在重慶任加拿大駐華大使館秘書。

1917年,在Ashely Woodward Lindsay(加)主導下開設牙科系,創辦了華西協合大學牙學院、口腔病院、醫牙研究室、口腔病研究室、《華大牙醫學雜志》,成為中國現代口腔醫學的開端。

華西牙醫創辦人是受加拿大英美會派遣到成都工作的加拿大人Lindsay博士,1917年華西牙科成立,1919年正式擴展為與牙醫并列的牙學院,Lindsay博士擔任院長直到1951年,他對中國牙醫學的發展貢獻卓越。Lindsay博士還邀請到其他幾位頗有才華的加拿大多倫多大學的牙醫,他們是:John Thompson博士夫婦(1913年)、Royanderson博士夫婦(1917年)、Gordon Agnew博士夫婦(1923年)、Gordon- Campbell博士夫婦(1936年)。在他們的共同努力下,牙科迅速發展壯大,在教學和臨床醫學方面都是中國牙醫學的先驅,一些領域還超過了西方的牙學院,被譽為“東亞第一牙科”。

1924年,開始招收女學生,成為四川女子高等教育的開端,也率先在西部實現了男女合校。

1927年,醫牙合并為八年制醫牙學院。

1937年抗日戰爭爆發后,華西協合大學與遷來成都的齊魯大學、金陵大學、金陵女子文理學院、中央大學、燕京大學等校聯合辦學。學校一度遷往峨嵋山腳下。

1949年前夕,私立華西協合大學已是1所包括文、理、 醫、牙4個學院的綜合性大學,設有26個系和2個專修科,7 所附屬醫院。其中創刊于1946年的《華大牙醫學雜志》已發展成國際一流水準的口腔醫學雜志。

1951年,華西協合大學被改名為華西大學。1952年院系調整中,華西協合大學被肢解。

華西協合大學醫學院接收了重慶大學醫學院后建立四川醫學院(1953年定名為四川醫學院),文理哲學院被合并,藏品豐富的歷史博物館則調整到川大,其中社會學系及民族學(即人類學)組于半年后年從四川大學劃并入西南民族學院(今西南民族大學);工學院被合并給成都科技大學(1997年與四川大學合并為四川聯合大學);農學院被合并給四川農學院(今四川農業大學,遷至雅安)。

華西醫院起源于美國、加拿大、英國等國基督教會1892年在成都創建的仁濟、存仁醫院;華西臨床醫學院起源于1914年的華西協合大學醫科,是由美、加、英等國教會按西方醫學教育模式建立的醫學院。1985年,四川醫學院更名為華西醫科大學,醫院更名為華西醫科大學附屬第一醫院;2000年,四川大學與華西醫科大學合并,2001年5月,學院/醫院更名為四川大學華西臨床醫學院/華西醫院。

華西醫院是中國西部疑難危急重癥診療的國家級中心,醫療水平處于全國先進行列。在教育部2017年一級學科評估中,臨床醫學和護理學排名A-,中西醫結合醫學均排名B+;現有教育部國家重點學科9個,重點培育學科2個;有國家衛生計生委國家臨床重點專科32個,數量名列全國醫院第一;近年來不斷創新優化門診預約體系、多學科聯合門診、通科門診、日間手術流程等醫療服務模式,患者就醫體驗和滿意度持續提升;在成人活體肝臟移植、肺癌外科和微創治療、心臟介入治療、腦神經外科及功能神經外科、中西醫結合治療重癥胰腺炎、胃腸微創手術、臨床麻醉、功能磁共振、核醫學等多個領域處于國內乃至世界領先水平。

華西臨床醫學院是中國著名的高等醫學學府,有完整的在校教育、畢業后教育和繼續醫學教育體系。華西臨床技能中心是中國規模最大的學生臨床技能訓練基地,中心是美國心臟協會(AHA)在中國大陸首家授權認證培訓基地、美國外科醫師協會(ACS)亞洲首家認證教育機構、英國皇家外科醫師協會(RCS)認證教育機構、首批國家級臨床技能類實驗教學示范中心建設單位、首批國家級虛擬仿真實驗教學中心、國家醫學考試中心心血管內科專科醫師準入考試及心血管疾病介入診療考試基地、國家醫師資格考試實踐技能考試與考官培訓基地、國家大學生校外實踐教育基地、成都市科普教育基地。

華西醫院是中國重要的醫學科學研究和技術創新的國家級基地。在中國醫學科學院醫學信息研究所發布的“中國醫院科技影響力排行榜”上,連續5年排名全國第一;在復旦大學中國最佳醫院排行榜上,科研得分連續8年名列全國第一;在Nature INDEX排行榜上,名列全球第38位,中國第一位;臨床醫學ESI排名進入全球前1‰;是我國首批唯一入選“2011協同創新計劃”生物醫藥類項目的牽頭單位;牽頭的“國家生物治療轉化醫學重大科技基礎設施”項目正在建設中。

四川大學華西口腔醫(學)院始建于1907年的成都仁濟牙科診所;2001年更名為四川大學華西口腔醫(學)院。堅持醫教研三位一體的現代管理模式, 已發展成為國際知名的口腔醫(學)院。是中國第一個口腔專科醫院,是國家首批三級甲等口腔專科醫院,是國家口腔疾病臨床醫學研究中心,是國家部署在中國西部的口腔疾病診療中心、國家藥物臨床試驗機構、國家醫師資格考試實踐技能考試與考官培訓基地(口腔類別)、國家住院醫師規范化培訓基地、四川省口腔醫療質量控制中心,擁有8個國家臨床重點專科,實現了主要臨床科室國家臨床重點專科全覆蓋。

四川大學華西口腔醫(學)院招收四年制、五年制、八年制、碩士研究生、博士研究生以及留學生,構建完善了以口腔基礎醫學系、口腔內科學系、口腔頜面外科學系、口腔修復學系、口腔正畸學系、交叉學科系6個學科系,34個專業教研室組成的口腔醫學學科群,以及涵蓋口腔臨床醫學與口腔基礎醫學的國家級精品課程群。擁有口腔醫學一級學科國家重點學科、口腔臨床醫學和口腔基礎醫學二級學科國家重點學科。在教育部全國高校一級學科評估中,連續四次(20年)榮列口腔醫學第一名,并多次榮獲全國教育系統先進集體、教育部科技創新團隊等稱號。

國家臨床重點專科

2010年:麻醉科、病理科、實驗醫學科、骨科、消化內科、重癥醫學科、專科護理

2011年:胸外科、神經外科、心臟大血管外科、耳鼻喉科、中醫外科、精神科、血液內科、內分泌科、心血管內科

2012年:呼吸內科、神經內科、腎病科、普通外科、泌尿外科、眼科、皮膚科、急診醫學科

2013年:腫瘤科、醫學影像科、感染病科、康復醫學科、風濕免疫科、器官移植科、疼痛科、老年病科

5 “中同濟”

華中科技大學同濟醫學院,其前身為德國醫生寶隆博士于1907年創建的上海德文醫學堂,后發展成為國立同濟大學醫學院。1951年因全國高校院系調整,同濟大學醫學院從上海遷至武漢,與武漢大學醫學院合并,組建中南同濟醫學院。1955年8月,中南同濟醫學院更名為武漢醫學院。1985年改名為同濟醫科大學。2000年5月26日,與華中理工大學合并,成為華中科技大學同濟醫學院。

歷史沿革:

1). 上海德文醫學堂

1907年10月1日醫學堂舉行了開學典禮。校址設在同濟醫院對面的白克路(今上海鳳陽路)。

2). 同濟德文醫學堂

1908年,“德文醫學堂”改名為“同濟德文醫學堂”。

3). 同濟醫工學堂

1912年,增設工科,更名為“同濟醫工學堂”,設醫、工和德文三科。

1917年12月,更名私立同濟醫工專門學校。

1922年,學校遷往吳淞鎮。

4).同濟大學醫學院

1924年5月20日,更名為同濟醫工大學。

1927年8月,更名為國立同濟大學,原醫、工兩科分別更名為醫學院、工學院。

1937年又先后增設了文、理、法等學院,從而成為了一所多學科的綜合大學。

1937年8月,淞滬會戰,學校師生同舟共濟,由上海西遷入大后方,途徑浙贛桂滇,于 1940年10月到達四川宜賓和南溪。

1946年7月,同濟大學醫學院遷回上海。

5).中南同濟醫學院

1950年2月,上海同濟大學醫學院內遷武漢,與武漢大學醫學院合并,名為“中南同濟醫學院”。

1954年10月,由武漢大學醫學院附設醫院與漢口協和醫院合并的武大、協和合作醫院,成為中南同濟醫學院教學醫院。后更名為中南同濟醫學院第一附屬醫院(現為武漢協和醫院)。

1955年5月,上海同濟大學醫學院附屬同濟醫院正式遷入武漢,并更名為中南同濟醫學院附屬第二醫院(現為武漢同濟醫院)。

6).武漢醫學院

1955年8月,中南同濟醫學院更名為武漢醫學院。

7).同濟醫科大學

1985年7月,武漢醫學院改名為同濟醫科大學。

8).華中科技大學同濟醫學院

2000年6月15日,成立華中科技大學同濟醫學院,建立華中科技大學同濟醫學院委員會。

擁有9個國家重點學科、5個國家重點(培育)學科、61個國家級臨床重點專科、在教育部第四輪學科評估中,公共衛生與預防醫學、生物醫學工程、臨床醫學、生物學、公共管理進入A類,其中公共衛生與預防醫學、生物醫學工程進入A+;基礎醫學、藥學進入B+。臨床醫學、藥理學與毒物學、生物學與生物化學、神經科學與行為科學、免疫學、分子生物與遺傳學、社會科學、農業科學、環境科學與生態學9個學科進入ESI國際學科排名前1%。臨床醫學接近ESI國際學科排名前1‰。基礎醫學、公共衛生與預防科學同時進入國家雙一流學科建設計劃。

“人才培養模式創新實驗示范區”項目是教育部“質量工程”子項目之一,于2007年啟動。該項目旨在鼓勵和支持高等學校突破舊有模式,進行人才培養模式方面的綜合改革,在教學理念、管理機制等方面進行創新,努力形成有利于多樣化創新人才成長的培養體系,滿足國家對社會緊缺的復合型拔尖創新人才和應用人才的需要。

國家重點學科(10個):生物物理學、病理學與病理生理學、內科學(心血管病)、內科學(血液病)、內科學(呼吸系病)、外科學(普外)、外科學(泌尿外)、婦產科學、麻醉學、勞動衛生與環境衛生學

國家重點(培育)學科(5個):內科學(傳染病)、影像醫學與核醫學、少兒衛生與婦幼保健學、中西醫結合基礎、藥理學

博士學位授權點(9個,一級學科):基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、中西醫結合、藥學、護理學、生物學、生物醫學工程、公共管理

國家特色專業(4個):臨床醫學、預防醫學、藥學、公共事業管理

(資料來源于網絡: ,)

400-600-8767

400-600-8767